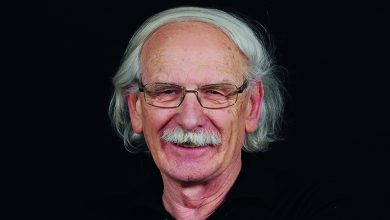

È l’anestesista che il 14 novembre del 1985 ha addormentato il primo paziente sottoposto a trapianto di cuore in Italia. E trentacinque anni dopo, ai primi di marzo 2020, ha risposto senza esitazione «pronti» a un primario padovano che gli domandava se, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sulla sua esperienza nella lotta contro un nemico sconosciuto, il Covid-19. «Poi non mi hanno chiamato, alla mia età che cosa volete… Ma credo che quella del medico sia una delle professioni che, una volta appresa, ce la si porta dietro fino alla tomba o, perlomeno, finché si è capaci d’intendere e di volere», racconta Giampiero Giron, 86 anni compiuti lo scorso dicembre, una leggenda nel campo dell’anestesia e della rianimazione con la passione per il suo lavoro e la vivacità di uno studente alle prime esperienze.

Professore, dopo 28 anni passati a dirigere l’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Padova, oggi è il direttore sanitario dell’ospedale Villa Salus di Mestre (Venezia), quando è stata l’ultima volta che è entrato in sala operatoria?

«Un paio di anni fa, a 84 anni e mezzo, per carenza di personale. Annunciare il rinvio significa protrarre l’ansia a chi attende di sottoporsi a un intervento. Ho sempre pensato che, se capitasse a me in qualità di paziente, mi disturberebbe, per cui nei limiti del possibile cerco di evitare questo disagio al prossimo».

Come coltiva la lucidità e l’elasticità mentale?

«Il meccanismo è molto semplice: non bisogna lasciare che il cervello si riposi. Occorre essere sempre pieni d’impegni con scadenze ravvicinate, che non permettano di rilassarsi un attimo, in perpetua lotta con il tempo».

Ma questo non le crea stress?

«No, anzi, ha un grande vantaggio: non si ha neanche il tempo di ammalarsi. Nonostante la mia età non sia propriamente giovanile, non prendo alcun farmaco. E ho la curiosità e la voglia di vivere di un ventenne. Un giorno, mentre le stavo elencando una serie di compiti da svolgere, ho avuto la sensazione che la mia storica segretaria non mi seguisse con la dovuta attenzione. “Senta, Elsa, quando parlo lei deve stare attenta, non posso ripetere dieci volte la stessa cosa”. Allora, lei, con molta flemma, si è tolta gli occhiali e mi ha detto: “Lei non ha neanche tempo di morire, ma io ho diritto di vivere”. Ecco, bisogna non aver tempo di morire. Anche la morte deve mettersi in lista d’attesa, poi, quando avrò tempo e non sarò pressato da altri impegni, considererò il caso».

A proposito di vita e di morte, quali sensazioni provoca l’avere nelle proprie mani il destino di una persona?

«Solo nei primi tempi della mia attività, all’inizio degli anni 60, esisteva una mortalità anestesiologica. Allora si adoperava il cloroformio con la maschera di Esmarch e le metodiche erano ancora abbastanza primitive, senza la possibilità di controllo delle reali condizioni del paziente se non attraverso la palpazione del polso e la misurazione della pressione. Un errore di dosaggio poteva essere fatale. Poi, con l’avvento dell’intubazione orotracheale, della ventilazione controllata e dell’impiego di curari per ottenere il miorilassamento, in sala operatoria non si è perso più alcun paziente. Ovviamente salvo clamorosi errori di tecnica chirurgica, ma io non ho memoria neppure di uno».

Ha mai dovuto sottoporsi a un’anestesia in qualità di paziente?

«Sì, a 14 anni, mentre frequentavo la quarta ginnasio, sono stato operato di appendicectomia. Subii un’anestesia con il cloroformio. Tanta nausea e tanto vomito post-operatori, ma quello che gradii di meno era il fatto che, essendoci allora solo la penicillina G, il cui tempo di azione è molto breve, ogni quattro ore si presentava puntuale una suora a farmi un’iniezione. In seguito venni operato di calcolosi alla colecisti con tecniche molto più moderne. L’unico fastidio me lo procurarono i punti freschi della ferita il giorno successivo, quando un infermiere mi fece fare due passi in corridoio: “L’intestino deve muoversi”».

Divinum opus est sedare dolorem, «Opera divina è alleviare il dolore», è un aforisma di cui Ippocrate e Galeno si contendono la paternità. Da dove nasce la sua vocazione da anestesista?

«Qui occorre una premessa. Mi sono iscritto a medicina perché ci teneva, non so per quale motivo, mio padre, direttore di una filiale veneziana dell’allora Banca Commerciale Italiana. Se avessi seguito la mia inclinazione, mi sarei iscritto a fisica per, poi, dedicarmi all’astronomia. L’osservazione del cielo stellato è per me sempre un momento di grande interesse e leggo con grande avidità tutto ciò che concerne il tema. Ma non mi sono sentito di tradire i desideri di papà. Tuttavia ho conservato una serie di rapporti con il mondo della fisica e credo di essere uno dei pochi medici al mondo ad aver messo su, assieme al collega Giuliano Moschini, con un piccolo finanziamento ministeriale, un laboratorio denominato Larim, cioè Laboratorio di Radiofarmaci ed Imaging Molecolare, presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro (Padova)».

Però si è iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università di Padova, dove si è laureato con il noto biochimico Noris Siliprandi. Niente lasciava intravedere una svolta da anestesista.

«Durante gli studi di chimica biologica mi era venuta l’idea di dedicarmi alla neurochirurgia, allora una disciplina ancora abbastanza giovane. Andai dal primario della Divisione di Neurochirurgia dell’Ospedale civile di Padova nonché titolare della cattedra di Neurochirurgia del locale ateneo, il professor Piero Frugoni, per chiedergli se mi avrebbe accolto in istituto come volontario. Rispose di sì e mi domandò se dovessi fare il servizio militare. “Sì, altrimenti mi vengono i carabinieri a casa ad arrestarmi per renitenza alla leva e non mi pare sia proprio una cosa auspicabile”. “Allora purtroppo», rispose il professore, «durante il servizio militare lei perderà o quanto meno ridurrà la possibilità di arricchire le sue conoscenze scientifiche. Però, può ridurre il danno dell’immobilità scientifica dovuta alla vita militare se magari, nel frattempo, prende una specialità. Guardi, c’è Anestesia che dura due anni e le farà solo bene se, poi, farà il chirurgo”. Fu così che mi iscrissi ad Anestesia come ulteriore impegno durante il servizio militare. Anche allora c’era carenza di anestesisti e così fui preso in questa disciplina, di cui finii, poi, per innamorarmi».

Di anestesisti, in Italia non ce n’erano allora e non ce ne sono neppure oggi. Secondo l’ultimo studio del sindacato medico Anaao-Assomed ne mancano ben 3.101. Perché?

«Parto da un calcolo banalissimo. Come direttore dell’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell’Università di Padova nonché dell’omonima scuola di specializzazione dal 1975 al 2010, ho formato oltre 700 specialisti. Quindi dovremmo avere anestesisti da buttare via… L’unica spiegazione della loro carenza è, perciò, che abbiano cambiato mestiere. È come tenere aperti i rubinetti in un lavandino senza tappare lo scarico: il livello dell’acqua rimane sempre basso.

In effetti parecchi miei allievi sono passati a fare il dentista, il chirurgo, l’ostetrico o il direttore sanitario. Il perché è abbastanza semplice: l’anestesista, anche quando ha raggiunto un assoluto controllo sulle procedure, non può mai mollare neppure per un attimo l’attenzione, in quanto qualsiasi piccolo inconveniente rischia di avere effetti devastanti. Ma mantenere un elevato livello di attenzione in un lavoro che con il tempo diventa abituale comporta un grande sforzo psichico. Così, dopo un po’, molti anestesisti si chiedono per quale motivo debbano praticare una professione da ansia perenne quando ve ne sono tante altre molto più tranquille. Inoltre, va sottolineato che per l’anestesista il rapporto umano con il paziente è sempre molto fugace, limitandosi alla visita anestesiologica e all’accertamento del recupero della coscienza e delle capacità sensitive e motorie a conclusione dell’anestesia».

Studente tra la fine degli anni 50 e l’inizio dei 60 del secolo scorso, quindi professore universitario dal 1975 fino al 2010: com’è cambiata la formazione di medici e anestesisti?

«Uno degli eventi che ha avuto un effetto assolutamente nefasto è stato il Sessantotto e il suo rifiuto della severità. Ma la severità serve a indirizzare le persone verso le loro attitudini e i loro interessi. Promuovere tutti è ingannare chi non è portato per una data disciplina e oggi ne paghiamo le conseguenze, con gente che occupa posti che non dovrebbe occupare perché non ha né la preparazione né l’attitudine. Il mio auspicio è che si torni a essere severissimi, ma non per il gusto di essere cattivi, bensì per guidare verso l’attività più adatta ogni singola persona. Quando durante gli esami dovevo respingere uno studente, dicevo sempre: “Fra me e lei c’è il malato che mi dice di bocciarla”. Dovevo tenere conto che, se promuovevo una persona non adatta, a pagare sarebbe, poi, stato il paziente».

Il suo maestro è stato Pier Giuseppe Cevese, per 21 anni direttore della Clinica Chirurgica di Padova, pioniere della cardiochirurgia e primo in Italia a impiantare le valvole biologiche.

«Il professor Cevese per me non è stato solo un maestro, ma anche un secondo padre. Mio papà, infatti, morì a soli 63 anni a causa di una leucemia acuta: a quei tempi purtroppo la chemioterapia era ancora agli albori».

Ma è vero che a Cevese aveva chiesto il permesso di sposarsi?

«A quei tempi era così. Il matrimonio e il viaggio di nozze comportavano un’assenza dalla clinica che andava giustificata».

Allievo di Cevese era anche Vincenzo Gallucci, il cardiochirurgo del primo trapianto di cuore in Italia. Era il 14 novembre del 1985 e lei addormentò Ilario Lazzari, un 39enne di Vigonovo (Venezia). Che ricordi ha di quell’evento che ha segnato la storia della medicina nel nostro Paese?

«Mi ricordo che il professor Gallucci, scomparso sei anni dopo in un incidente stradale, mi chiedeva continuamente se avessimo speranze di recuperare un cuore da impiantare, poiché io, essendo responsabile del reparto di rianimazione padovano, avevo in cura pazienti che per la gravità delle loro condizioni potevano essere possibili donatori d’organo in caso di morte».

Alla fine il cuore arrivò da Treviso. L’intervento fu reso possibile dal decreto di autorizzazione firmato tre giorni prima dal ministro della Sanità, Costante Degan. Al tempo il criterio di accertamento della morte era cardiaco, solo la legge 91 del 1999 consentì il prelievo di organi e tessuti a scopo terapeutico dopo l’accertamento della morte con criteri cerebrali.

«Per arrivarci ci sono voluti sforzi non indifferenti. Io sostenni svariate audizioni sia alla Camera sia al Senato per far capire che la nostra vita è il nostro cervello e la morte sopraggiunge quando cessa ogni funzione cerebrale. Il cuore è solo un muscolo che pompa sangue al cervello. Certo, fu molto difficile far accettare ai familiari la morte di un congiunto che vedevano roseo e tranquillo nel letto, perché, cervello a parte, tutti gli altri organi funzionavano con il supporto ventilatorio e farmacologico. Poiché la diagnosi di morte è impegnativa, io ho sempre adottato una tecnologia diagnostica all’avanguardia, accettata dalla comunità scientifica ma non della legislazione italiana».

Quale?

«Somministravo ai pazienti un radiofarmaco che permette la visualizzazione dei neuroni vitali de l cervello, verificandone, poi, con la diagnostica per immagini la distribuzione nelle aree cerebrali. Se visibile, significava che il cervello era ancora in attività; se viceversa era assente, era segno che il cervello era morto».

Perché la legislazione italiana non lo accettava?

«Sosteneva che era eticamente intollerabile iniettare un radiofarmaco non per curare il paziente ma per accertarne la morte. Io, però, mi sentivo tranquillo nello stilare la diagnosi di morte avendo la certezza che non c’era più attività cerebrale, così, checché ne dicesse la legislazione, ho sempre adottato questo criterio».

Si è mai interessato, anche solo per curiosità, alle cosiddette esperienze di pre-morte, le Near death experiences (NDE)?

«Io sono un positivista, credo a tutto quello che è quantificabile e faccio fatica ad avventurarmi in terreni che non prevedano criteri di misura oggettivi. Queste esperienze di pre-morte non hanno mai attirato il mio interesse, quindi non le ho mai considerate con la dovuta intensità».

Si fa risalire l’inizio della chirurgia moderna al gennaio 1845, quando il dentista statunitense Horace Wells utilizzò come anestetico durante un intervento chirurgico il protossido d’azoto, cioè quel gas esilarante fin lì protagonista solo negli spettacoli teatrali. Lei con quali tipi di anestetici ha lavorato durante la sua carriera?

«Un tempo c’era l’idea che occorresse un farmaco capace di togliere sia la coscienza sia il dolore, da qui lo sviluppo del cloroformio, dell’etere e di tutta la categoria di anestetici alogenati. La mia vita di anestesista cambiò completamente quando, nei primi anni 60, la ditta belga Janssen produsse il fentanyl, farmaco cento volte più potente della morfina. Si sparse la notizia che si potevano fare anestesie generali con il paziente vigile, per cui andai anche all’Hôpital Saint-Pierre di Bruxelles per vedere questa metodica rivoluzionaria. Oggigiorno un’anestesia generale si compone di quattro elementi fondamentali: il sonno, l’analgesia, la protezione vegetativa e la miorisoluzione. Se li ottengo in maniera separata con singoli farmaci, riesco ad avere un controllo perfetto del paziente usando dosaggi molto più bassi rispetto all’impiego di un unico farmaco per tutti e quattro gli effetti. La protezione assoluta dell’organismo così ottenuta permette di avere anestesie protratte quanto è necessario, con il chirurgo che può fare il suo lavoro in serenità, a differenza di un tempo in cui veniva apprezzato in base alla velocità».

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato drammaticamente le carenze del nostro sistema sanitario. Lei ha iniziato la sua vita ospedaliera sessant’anni fa, che cosa è cambiato da allora a oggi?

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato drammaticamente le carenze del nostro sistema sanitario. Lei ha iniziato la sua vita ospedaliera sessant’anni fa, che cosa è cambiato da allora a oggi?

«Prima dell’avvento dell’attuale Servizio sanitario nazionale, gli ospedali erano autonomi, dovevano per forza cercare i sanitari più bravi per attirare i pazienti, che, entrando con la propria assistenza mutualistica, contribuivano alla sopravvivenza degli ospedali medesimi. Era un meccanismo virtuoso e meritocratico che purtroppo è andato perso. Per quanto riguarda le pandemie, ricordo bene l’influenza asiatica del 1958. Allora ero uno studente di medicina. Non fu preso alcun provvedimento e le persone più fragili scomparvero, ma il battage mediatico fu infinitamente minore rispetto all’attuale: c’erano solo il giornaleradio e, come quotidiani in Veneto, soprattutto Il Gazzettino e il Corriere della Sera. La televisione era, infatti, ancora un privilegio di pochi».

A marzo 2020 ha fatto molto discutere il documento sui criteri di accesso alle sovraffollate terapie della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti), di cui lei è stato presidente tra il 1988 e il 1991.«Può rendersi necessario porre un limite di età», si era ipotizzato. A fine anno un nuovo documento ha modificato un po’ il tiro: «Solo a parità di altre condizioni, il mero dato anagrafico (età in anni) può avere un ruolo nella valutazione globale della persona malata in quanto con l’aumentare dell’età si riducono le probabilità di risposta alle cure intensive». Qual è la sua posizione?

«Quando a Padova c’era un malato in più rispetto ai posti letto che avevo a disposizione in terapia intensiva, io facevo una cosa semplicissima: occupavo una sala operatoria, tra le proteste dei chirurghi. Naturalmente la direzione sanitaria mi invitava a sgombrarla il più presto possibile, provvedimento che cercavo di realizzare compatibilmente con l’impegno assistenziale dovuto al paziente».

Si è vaccinato contro il Covid?

«Sì, perché ho ancora rapporti collaborativi in ambito ospedaliero. Non ho avuto alcun disturbo, anche perché, secondo me, la gran parte dei fastidi che la gente lamenta sono sintomatologie lievi. Un vaccino in più non fa male, in quanto da una trentina di anni, ai primi settembre, mi sottopongo alla vaccinazione antinfluenzale polivalente, profilassi che evita perdite di giornate di lavoro con rischi praticamente nulli. Da lungo tempo vado in farmacia e chiedo l’antinfluenzale polivalente migliore. Non ricordo di aver mai avuto un’influenza grave. Bisognerebbe che questa immunizzazione fosse resa obbligatoria com’era con la vaccinazione antivaiolosa, poi eliminata quando il vaiolo è scomparso».

Marco Ronchetto

In questo articolo