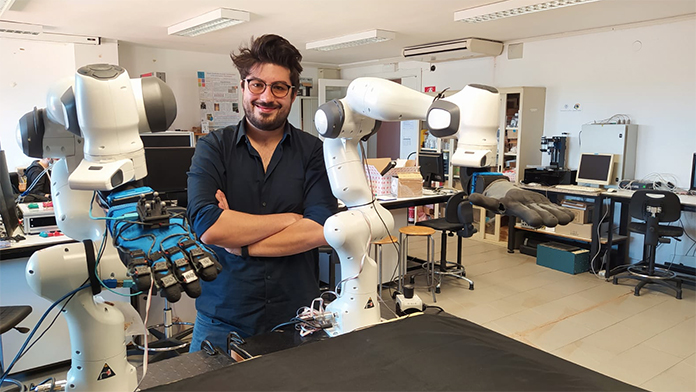

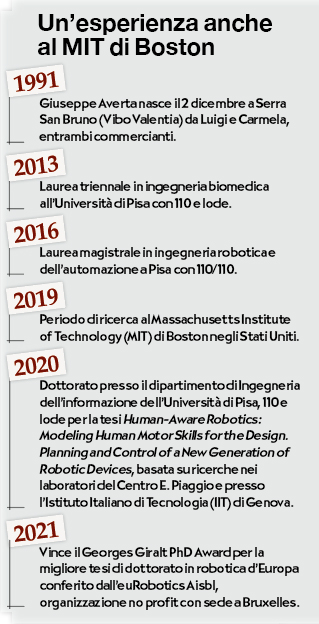

Quando Isaac Asimov lasciò questo mondo, il 6 aprile 1992, Giuseppe Averta aveva compiuto da poco quattro mesi. E, nella sua culla sulle montagne calabre tra la Sila e l’Aspromonte, non sapeva ancora che sarebbe diventato uno degli scienziati che sta rendendo realtà la società robotica anticipata dallo scrittore e biochimico di origini russe fin dai primi anni 40 del secolo scorso. Oggi quel bambino ha 28 anni, è ricercatore presso l’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT) e il centro di ricerca Enrico Piaggio dell’Università di Pisa e dall’aprile scorso, quando ha vinto il Georges Giralt PhD Ward per la migliore tesi di dottorato in robotica d’Europa, è diventato, riprendendo il titolo del Corriere della Sera, «l’italiano che fa muovere le mani dei robot». Già, perché il suo lavoro analizza le capacità di movimento di mani e arti superiori umani durante le normali attività quotidiane per replicarle nei robot umanoidi e nelle protesi robotiche mano-polso. «Mi preme», racconta, «sviluppare tecnologie che ci siano utili non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche per la salute, come i dispositivi protesici e di riabilitazione, perché dobbiamo preoccuparci della tendenza all’invecchiamento della nostra società».

Dottore, tre anni fa è stata presentata la soft hand, la mano protesica di derivazione robotica sviluppata dal Rehab Technologies Lab, il laboratorio sorto dalla collaborazione tra l’Inail e il suo IIT. Insomma, già oggi possiamo dare qualcosa di più di una speranza a chi ha perso un arto?

«Sicuramente sì. E questo è dovuto alla tendenza alla condivisione dei risultati che la nostra comunità di ricercatori sta portando sempre più avanti. Citava la soft hand: la prima versione, frutto di un lungo e certosino lavoro di IIT, è stata resa di dominio pubblico, chiunque ne può scaricare i dati, così Inail, ma anche altre realtà industriali come Qbrobotics, hanno costruito su questa idea. Uno sforzo di rendere accessibile la nostra ricerca che dà la possibilità a tanti colleghi di lavorare in parallelo e sviluppare, così, soluzioni che arrivino sul mercato in poco tempo. Oggi esistono dispositivi che i pazienti possono usare a casa loro e questo è il nostro obiettivo, perché la ricerca che rimane nei laboratori lascia il tempo che trova».

Si va anche verso un recupero della sensibilità tattile. Nel 2019 una donna svedese ha ricevuto per la prima volta al mondo un impianto transradiale (sotto il gomito) di una mano robotica con sensibilità tattile, sviluppata in Italia dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla sua spin-off Prensilia. Per estrarre i segnali di controllo motorio dai muscoli del moncone le protesi tradizionali ricorrono a elettrodi sistemati sulla pelle, mentre in questa sono impiantati sui nervi.

«Una ricerca di frontiera, perché di fatto non abbiamo ancora capito bene come funziona il nostro sistema nervoso. All’Università di Pisa e all’IIT ci stiamo concentrando su un approccio meno invasivo; soprattutto per quanto riguarda il feedback tattile cerchiamo di sviluppare dispositivi esterni che siano indossabili, in maniera tale da dare alla persona comfort e facilità di utilizzo».

Quanto tempo ci vorrà ancora perché queste protesi robotiche siano a disposizione di tutti i pazienti? Quali sono i limiti che ancora bisogna superare?

«Il tempo è arrivato. Il livello abbastanza elevato di questi dispositivi ne rende già possibile la commercializzazione. Il principale limite è, tuttavia, il costo. Né la singola persona né la comunità nel suo complesso possono spendere centinaia di migliaia di euro per una singola protesi, perciò occorre abbattere il costo di produzione e implementazione della tecnologia in questione. Come per la Pisa/IIT SoftHand, popolare perché un design intelligente ne ha ridotto il prezzo».

Non sembra, tuttavia, facile contenere i costi. Come fare?

«Certamente non è semplicissimo. I costi ora sono elevati perché occorre tanta ricerca per sviluppare i dispositivi, ma più si andrà avanti e più verranno abbattuti. Il nostro approccio è quello di semplificare al massimo e in maniera intelligente la complessità della meccatronica, dal design alla componentistica. L’esempio è proprio la nostra mano robotica, per la quale utilizziamo un unico motore che controlli tutta la mano e non uno per ogni giunto. Un uso dell’elettronica minore e il ricorso a dispositivi prodotti in serie, quindi più facilmente reperibili sul mercato, abbassa i costi anche dello stesso produttore».

Insomma, accadrà un po’ come con gli elettrodomestici, all’inizio beni per pochi poiché dai costi elevati e, poi, prodotti di massa.

«Esatto. Inoltre occorre uno sforzo di razionalizzazione nell’ideare i dispositivi, focalizzandosi su quali sono gli effettivi bisogni della persona nella vita di tutti i giorni. In robotica siamo abituati a inserire ovunque sensori e attuatori (motori, ndr), ma questo, specialmente in protesica, spesso non è necessario, perché di fatto la mano deve compiere pochi movimenti. È, perciò, importante una forte interazione con l’utilizzatore; nel nostro team, per esempio, c’è una designer che è anche un’utilizzatrice di protesi e il continuo scambio di vedute ci permette di tenere in considerazione la necessità di chi questo dispositivo andrà a utilizzare».

Capitolo esoscheletri, specie di robot «indossabili» pensati per persone che hanno perso l’uso delle gambe o, comunque, con difficoltà deambulatorie. A che punto siamo con la ricerca? In Svizzera lavorano a un dispositivo chiamato e-Dura con elettrodi che possono inviare impulsi al midollo spinale.

«Non ci lavoro direttamente, ma vedo soluzioni che sembrano funzionare molto bene. Ovviamente i problemi sono molto diversi dalla protesica, perché nel caso degli esoscheletri c’è uno scambio di forze tra macchina e persona. La ricerca in questo settore è assai sostenuta, purtroppo anche per motivi negativi, in quanto si tratta di tecnologie utilizzabili per scopi militari. A tal fine i finanziamenti sono ingenti specialmente negli Stati Uniti. Gli esoscheletri danno maggiore forza ai soldati che li indossano, così da portare carichi più pesanti o muoversi per un tempo maggiore, tutte applicazioni che potrebbero essere utilizzate a favore degli operai nelle fabbriche. Ovviamente noi dobbiamo cercare di bypassare la parte militare e fare ricerca per aiutare il mondo civile. Non bisogna mai confondere lo sviluppo della tecnologia con l’applicazione che se ne fa».

Quando si riuscirà a muovere con il pensiero un braccio o una mano robotica? Gli scienziati del dipartimento di farmacia e biotecnologie dell’Università di Bologna sono riusciti a decodificare l’attività neurale che anima una mano nell’atto di afferrare un oggetto.

«Un bel passo in avanti. Anche all’Università di Pisa abbiamo bioingegneri che lavorano in questa direzione. Il problema di partenza è, come dicevo prima, la difficoltà di capire come funziona il nostro cervello, cioè il computer che controlla il corpo. Poi c’è anche quello legato al modo con cui misurarne i segnali. Attraverso approcci invasivi che vanno a leggere l’attività neuronale locale si riesce a essere più precisi, mentre con quelli esterni, come cerchiamo di fare noi con i segnali EEG (l’encefalogramma, ndr), si hanno informazioni più generiche. Occorre tanta ricerca per arrivare a soluzioni non invasive che riescano a discriminare le intenzioni di movimento, perché a quel punto saremmo in grado di controllare con la mente protesi, esoscheletri e anche manipolatori esterni».

Ci riusciremo?

«Sicuramente sì. Se abbiamo mappato il genoma umano, riusciremo anche a capire bene come funziona il cervello».

Protesi robotica è anche Argus II, un occhio bionico costituito da un paio di occhiali con mini-videocamera incorporata che consente a persone non vedenti, colpite da degenerazione della retina esterna, di distinguere luci e ombre.

«Ci muoviamo verso orizzonti sempre più lontani e affascinanti. All’Università di Pisa sviluppiamo dispositivi indossabili che siano in grado di dare informazioni a un non vedente che deve spostarsi in luoghi sconosciuti. Utilizziamo camere RGB-D, installate sul petto, in grado di creare una mappa tridimensionale dello spazio che si trovano davanti e, quindi, d’informare la persona tramite un’interfaccia aptica (un dispositivo che permette di manovrare un robot, reale o virtuale, e di riceverne delle sensazioni tattili in risposta, ndr). Questa, indossata sul braccio, è dotata di una fascia che, scivolando a destra o a sinistra sull’arto, indica come aggirare gli ostacoli o, stringendosi, avverte il suo utilizzatore che deve fermarsi».

Da dove inizia lo studio per progettare una protesi robotica?

«Dal bisogno, appunto. Si parte da chi questa protesi la userà per capire qual è il suo bisogno. Una volta che sia chiaro questo, pensiamo a come realizzare il disegno e il controllo del dispositivo per soddisfarlo. È un po’ come lo sviluppo di tutte le altre tecnologie, pensiamo a qual è il bisogno di un motociclista e poi costruiamo la moto adatta».

Insomma, un giorno vedremo nella realtà quei cyborg che sono protagonisti dei film di fantascienza a partire da Metropolis di Fritz Lang fino ai più recenti Blade Runner, Terminator, RoboCop?

«Spero di sì, a patto che siano dispositivi che migliorino la nostra vita. Magari robot umanoidi in grado di stare a casa per assistere i nostri anziani o di venire in soccorso ai lavoratori per le occupazioni più gravose, così da evitare quell’affaticamento muscolare che comporta costi elevati per la nostra società».

Ma i robot oggi entrano già in sala operatoria: in Italia il da Vinci è già assai utilizzato per gli interventi chirurgici mininvasivi. Che sviluppi dovremo aspettarci? Secondo Guang-Zhong Yang, fondatore ed editor della rivista Science Robotics e cofondatore dell’Hamlyn Centre for Robotic Surgery presso l’Imperial College di Londra, «il trend del futuro è quello di robot in scala nanoscopica, specializzati su singole tipologie di intervento e che iniziano a prendere decisioni, magari reagendo ai comandi solo visivi del chirurgo». Sembra di leggere Viaggio allucinante, il romanzo del 1966 di Asimov che racconta della miniaturizzazione di un sommergibile, il Proteus, per permettergli di viaggiare nel corpo di un paziente così da rimuovergli un embolo dal cervello.

«Nella medicina in generale la tecnologia sta dando tanto, a partire da precisione e sicurezza. Questa nuova frontiera di nanorobot che entrano nel nostro corpo e, poi, si riassorbono, scomparendo, è affascinante, perché permette di curarsi dall’interno. Sicuramente ci arriveremo. Poi, c’è sempre la solita questione sulla sostituzione completa del medico da parte del robot, che per me non è fattibile: un controllo umano sarà sempre necessario».

Insomma, non è un bene che i chirurghi robot siano slegati totalmente dal controllo umano?

«Probabilmente arriveremo a dare un certo grado di autonomia a questi dispositivi in attività sulle quali sappiamo di potercelo permettere, ma credo si sia molto lontani dall’averli completamente indipendenti da una supervisione di tipo umano».

Abbiamo citato Asimov. Dove nasce l’interesse per la robotica di Giuseppe Averta da Serra San Bruno, paese montano di seimila anime in Calabria con un’antica certosa?

«Sono nato in un piccolo paesino, sì, ma ho avuta la fortuna di essere figlio dell’era digitale, che permette di scoprire anche il mondo che esiste fuori dalla propria realtà. Poi ho frequentato il liceo scientifico, dove la tecnologia è di uso quotidiano. Fin da piccolo sono sempre stato fortemente incuriosito dal funzionamento del corpo umano, interesse che mi ha portato ad appassionarmi anche di bioingegneria e robotica, e, quindi, a studiare il modo con cui muoviamo il nostro corpo per, poi, trasferirlo sulle macchine che ne vanno rimpiazzare delle parti o, comunque, a interagire con noi. Fin dai tempi del liceo ho sempre desiderato sviluppare tecnologia utile all’uomo, soprattutto per soddisfare i bisogni legati alla salute, come, per esempio, dispositivi che aiutino persone colpite da ictus a recuperare almeno un po’ la funzionalità degli arti».

È appassionato di fantascienza e supereroi vari: film, libri, fumetti?

«Sì, tutti noi abbiamo letto Asimov e i suoi derivati. Oggi la tecnologia da loro romanzata sta entrando nelle nostre vite. Come consiglio ai lettori di OK direi proprio di partire da Asimov, che con le sue tre leggi della robotica ha anche un po’ dettato la scienza che facciamo».

Perché la scelta di studiare all’Università di Pisa?

«Era una soluzione che mi permetteva di uscire dal mio piccolo borgo e andare in una realtà molto più grande, però sempre rimanendo in una città vivibile, nella quale la gente si muove a piedi ed è facile conoscere il proprio vicino di casa. Era per me la dimensione giusta per allontanarmi, ma non troppo, da quello a cui ero abituato».

Tra l’altro sotto la torre pendente ha trovato moglie, Manuela, laureata in medicina e specializzanda in oncologia pediatrica.

«Sì. A volte la vita…».

Secondo una ricerca condotta su tremila allievi del quinto anno delle superiori da Skuola.net in collaborazione con ESCP Business School, circa uno studente su tre sta prendendo in seria considerazione di iniziare e finire l’università in un ateneo straniero e ben due su tre immaginano il proprio futuro lavorativo in una nazione diversa dall’Italia. Lei non è tentato dall’estero?

«Due anni fa ho fatto ricerca al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, negli Stati Uniti, ma, poi, ho deciso di ritornare, perché alla fine a me l’Italia piace. Sono un po’ campanilista, se riuscirò a dare qualcosa alla società che mi circonda, vorrei farlo in Italia. Sono sicuro che gli italiani facciano la differenza: i migliori ricercatori del pianeta sono tutti nostri connazionali. Noi abbiamo qualcosa in più. Però anche nel mio percorso di dottorato ho avuto a che fare con tanti colleghi bravi e quasi tutti sono andati all’estero. Mi dispiace, ma è inutile nascondersi: l’Italia non è un Paese per chi vuole fare ricerca. Da noi è veramente difficile ottenere fondi e posizioni di ricerca. Perché una persona della mia età dovrebbe rimanere qui a condurre una vita da precario per dieci anni quando, andando magari in Svizzera, ha un posto sicuro nel giro di uno o due? Questa è una domanda che dovremmo porci come società, per decidere quali sono le nostre priorità nel futuro. Tutto passa dalla ricerca. L’Italia era una grande potenza quando faceva innovazione, ai tempi d’oro della Fiat e dell’Olivetti eravamo in cima al mondo e, in realtà, nel settore della robotica lo siamo ancora, con tante belle realtà. Per questo è importante puntare sulle start-up e spin-off in grado di fare innovazione, dando loro la forza di salire in alto. Se no, arriva la multinazionale estera, compra l’idea e va via».

«Due anni fa ho fatto ricerca al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, negli Stati Uniti, ma, poi, ho deciso di ritornare, perché alla fine a me l’Italia piace. Sono un po’ campanilista, se riuscirò a dare qualcosa alla società che mi circonda, vorrei farlo in Italia. Sono sicuro che gli italiani facciano la differenza: i migliori ricercatori del pianeta sono tutti nostri connazionali. Noi abbiamo qualcosa in più. Però anche nel mio percorso di dottorato ho avuto a che fare con tanti colleghi bravi e quasi tutti sono andati all’estero. Mi dispiace, ma è inutile nascondersi: l’Italia non è un Paese per chi vuole fare ricerca. Da noi è veramente difficile ottenere fondi e posizioni di ricerca. Perché una persona della mia età dovrebbe rimanere qui a condurre una vita da precario per dieci anni quando, andando magari in Svizzera, ha un posto sicuro nel giro di uno o due? Questa è una domanda che dovremmo porci come società, per decidere quali sono le nostre priorità nel futuro. Tutto passa dalla ricerca. L’Italia era una grande potenza quando faceva innovazione, ai tempi d’oro della Fiat e dell’Olivetti eravamo in cima al mondo e, in realtà, nel settore della robotica lo siamo ancora, con tante belle realtà. Per questo è importante puntare sulle start-up e spin-off in grado di fare innovazione, dando loro la forza di salire in alto. Se no, arriva la multinazionale estera, compra l’idea e va via».

Tuttavia la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha detto: «Fuga di cervelli? La parola giusta da usare è circolazione. La ricerca non può avere confini».

«Concordo. È opportuno muoversi durante e dopo il dottorato, perché le idee devono circolare ed è molto positivo che i nostri ricercatori trascorrano un periodo all’estero, però per tornare poi in Italia. Possibilmente in un’università diversa da quella in cui hanno fatto il dottorato, così da dare vita a un percorso loro, oppure per fondare spin-off o start-up per fare innovazione. Se non viaggiamo e rimaniamo sempre nel nostro orticello, che siamo bravi ce lo diciamo da soli e basta».

Di fatto l’Italia non investe molto nella ricerca pubblica: con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo la denuncia del ricercatore dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare Federico Ronchetti, di miliardi, ne arriveranno «circa cinque su 230 e nemmeno strutturali» a fronte dei 20 in sei anni proposti dal fisico Ugo Amaldi nel saggio Pandemia e Resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19.

«Dobbiamo invitare la politica a fare di più. Non possiamo vivere di politiche di assistenza, dobbiamo investire, soprattutto nelle tecnologie nuove. Stiamo vedendo il nostro mondo cambiare, è una nuova rivoluzione industriale e dobbiamo prendere questo treno, sfruttando i fondi per la ricerca e l’innovazione per la nostra Italia, il nostro continente e il mondo in generale».

In questo articolo